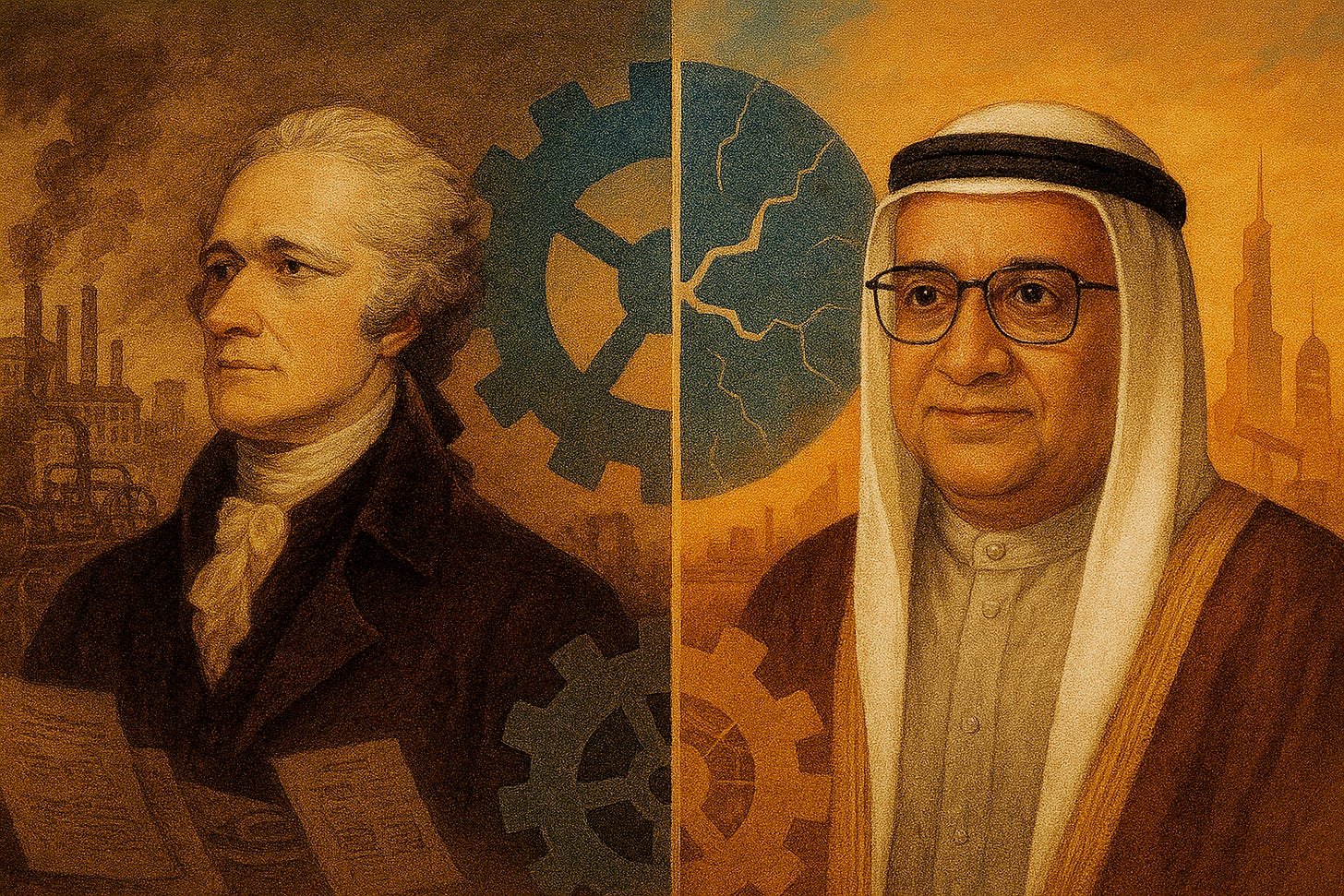

بين أفكار الصناعة وفكر التصنيع: هاميلتون ومحسون جلال في مواجهة التبعية

قصة رجلين، لا يعرف أحدهما الآخر، لكن جمعهما سؤال واحد: كيف تُبنى أمة لا تُنتج؟

أزمة "فِكر" لا "أفكار"!

في السنوات الأخيرة، غزت مفردة "الاستراتيجية" لغتنا الرسمية واليومية على السواء: استراتيجية الصناعة، التعليم، جودة الحياة... حتى غدت لازمة في كل وثيقة وكل تصريح تصدره معظم الجهات الحكومية. ومعها، تكررت مصطلحات مثل "المحتوى المحلي"، و"التوطين"، و"سلاسل القيمة"، حتى باتت شعارات مألوفة، تكرارها أسهل من فهمها. لكن ما يقلق -خاصة في الصناعة موضوع هذا المقال-هو انشغالنا بالتفاصيل (حوافز، مناطق الصناعية، نسب التوطين، آليات التمويل) على حساب السؤال الأهم: ما الفكر الذي تقف عليه هذه الاستراتيجيات؟1. ولهذا ركزنا على "أفكار": كيف نصنّع؟ وانشغلنا عن "فكر": لماذا نصنّع؟

سؤال كهذا لا تجيب عليه العروض المستوردة، تلك التي تبدأ بـ Benchmark أنيق وتنتهي بـ Recommendations محفوظة، وفاتورة فلكية. بل يحتاج إلى مفكر وطني يشغله موقع بلده في العالم، مفكر لا يرى في التصنيع مجرد وسيلة لتنويع الدخل، بل مشروعًا للنهضة والاستقلال. ولذا أستحضر رجلين من هذا الطراز، شغلهما السؤال ذاته، وتقاطعت رؤاهما رغم تباعد الزمان والمكان: أحدهما الأب الروحي للسياسات الصناعية الأميركية، والآخر أُسميه أبا التصنيع السعودي.

هاميلتون: التصنيع وسيلة للاستقلال!

مهاجر شاب من أصل كاريبي، يجلس عام 1789 في مكتب متواضع في نيويورك، يراجع دفاتر دولة خرجت من حرب استقلال، مفلسة، مشتّتة، ولا تملك من مقومات الدولة إلا الاسم والعَلَم. اسمه ألكسندر هاميلتون. يعرفه البعض اليوم من صورته على ورقة العشرة دولارات، وآخرون من العرض الغنائي الشهير الذي حمل اسمه، لكن لقبه الحقيقي الذي كسبه لا بالشهرة بل بالفعل هو "أبو الاقتصاد الأميركي".

كانت أميركا آنذاك أقرب إلى كونفدرالية زراعية تعتمد على تصدير المواد الخام، وتستورد كل شيء من بريطانيا، حتى المسامير. لم يكن هناك اقتصاد وطني بالمعنى الحديث، بل تبعية غير معلنة، تُدار من الأسواق لا من الحكومات.

أدرك هاميلتون مبكرًا أن الاستقلال السياسي بلا قاعدة إنتاجية حقيقية لا يعني شيئًا. فما الفائدة من العَلَم إذا كنت تلبس ما لا تصنع، وتأكل مما لا تنتج، وتنتظر من تاجر في لندن أن يُحدّد سعر خبزك؟ في عام 1791، كتب "تقرير عن التصنيع" لا كخطة فنية، بل كمشروع وطني. دعا إلى حماية الصناعات الناشئة، وتمويلها، وربطها بتعليم مهني وبنية تحتية، وإنشاء بنك وطني يمول ما لا يجرؤ عليه القطاع الخاص.

لكن الأهم من ذلك: أنه رأى المصنع مدرسة للأمة، مكانًا يُربّي المواطن على الانضباط، ويُنبت فيه المهارة، ويؤسس للحداثة، لا مجرد تعلم بالكتب فقط، بل تعلم بالممارسة والإنتاج. لم ينظر إلى التصنيع كأداة لتنويع الاقتصاد، بل كوسيلة لتحرير الإرادة الوطنية من التبعية، هذه المرة ليس عبر البندقية، بل عبر السوق.

ورغم المعارضة التي واجهها من أنصار الزراعة و"الأسواق الحرة"، فإن أفكاره لم تذهب هدرًا. صحيح أن عصره لم يمنحه الإجماع، لكن التاريخ أنصفه بعد رحيله، وطبقت الولايات المتحدة كثيرًا من أفكاره، حتى أصبحت خلال النصف الأول من القرن العشرين أكثر دول العالم تبنّيًا للحمائية الصناعية. واليوم يعود العالم إلى السياسات الصناعية بقوة، وكأن تقريره كُتب لكل زمان.

لم يكن هاميلتون وحده من طرح هذا السؤال في لحظة مفصلية من تاريخ بلاده. فبعد قرنين، وفي صحراء بعيدة عن نيويورك، كان هناك رجل آخر، سعودي هذه المرة، يسأل السؤال ذاته، لكن في سياق نفطي لا زراعي، ويقدّم له جوابًا لا يقل عمقًا.

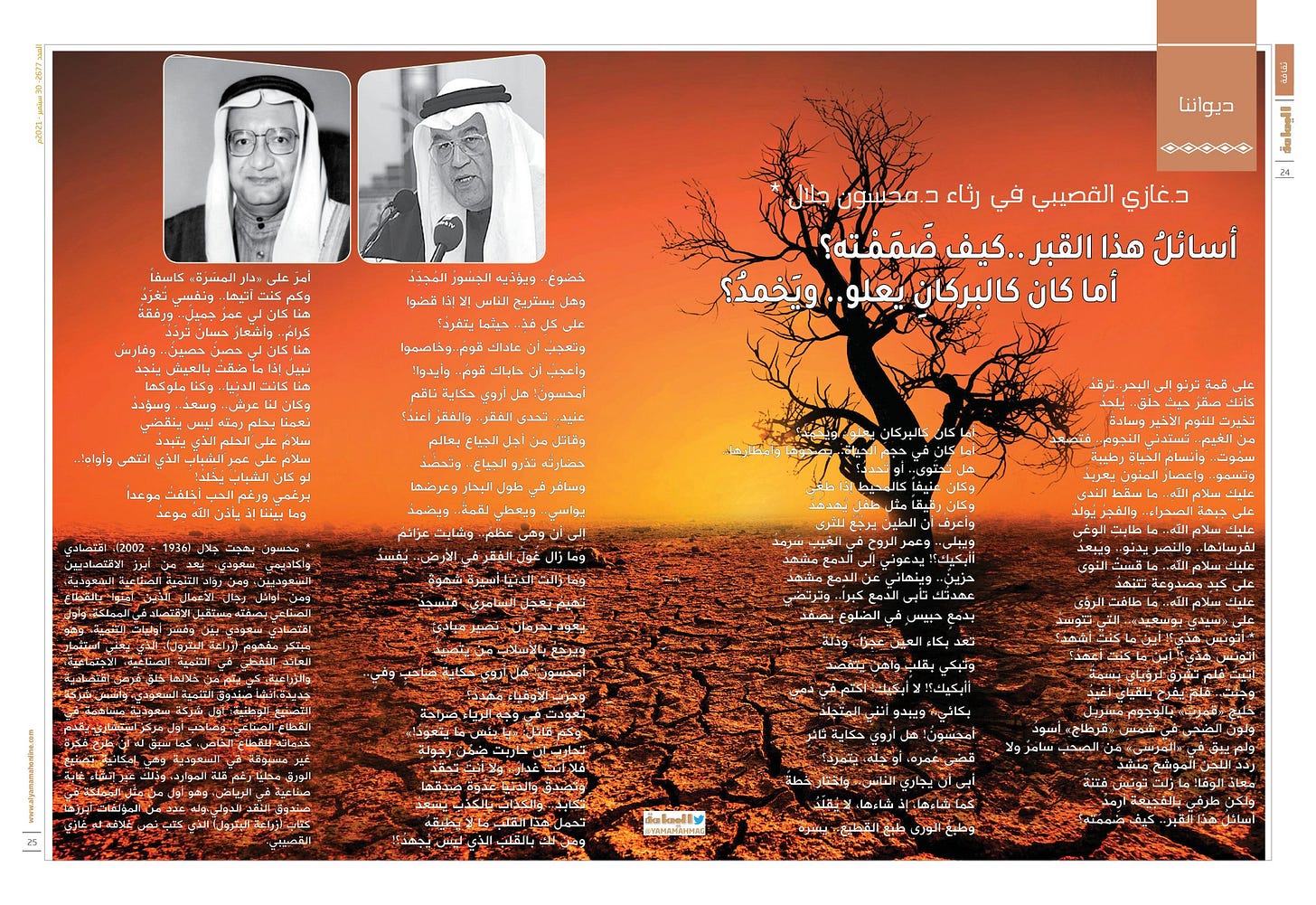

محسون جلال: التصنيع فكرٌ يُمارَس لا مجرد تحويل للثروة!

شاب سعودي، عاد لتوّه من أميركا عام 1968، يحمل أول دكتوراه سعودية في الاقتصاد من جامعة أمريكية. يجلس في مكتبه في جامعة الملك سعود، يتأمل مشهدًا مختلفًا، لا دولة خرجت من استعمار، بل دولة خرجت من صمت الصحراء إلى ضجيج الطفرة. المال يتدفق، والبناء يتسارع، لكن السؤال الذي شغله لم يكن عن الأسعار أو الميزانيات، بل عن المعنى: هل يمكن لبلد يقوم اقتصاده على سلعة ناضبة أن يصنع مستقبلًا دائمًا؟

كان من السهل عليه، كما فعل كثيرون، أن يختار طريق الوظيفة أو الريع أو السوق. لكنه اختار شيئًا أثقل: السؤال. لماذا نصنع؟ وماذا نصنع؟ ولمن؟

في بداية السبعينيات، انشغل الناس بأخبار المشاريع، لكنه انشغل بما هو أعمق: هل هذه أموال تُستثمر أم تُهدر؟ وهل لدينا رؤية، أم شهية مفتوحة للإنفاق؟ ومن هنا طرح فكرته الأشهر: "زراعة البترول". لم تكن استعارة شعرية، بل توصيف دقيق: أن الثروة الطبيعية لا تُستهلك فقط، بل تُحوَّل إلى قدرة إنتاجية قابلة للبقاء.

وكما كتب هاميلتون تقريره عن التصنيع عام 1791، كتب محسون في 1982 كتيبه الصغير العميق "خيار التصنيع"، كبيان فكري صريح، يقدّم التصنيع كسبيل للاستقلال من ريع النفط، لا مجرد وسيلة لرفع الناتج المحلي.

ولم يكتفِ بالكتابة، فانتقل من التنظير الأكاديمي إلى التنفيذ البيروقراطي. أسس الصندوق السعودي للتنمية، ثم كان مديرًا تنفيذيًا للمملكة في صندوق النقد الدولي. وهناك سعى لضمان مقعد دائم لبلده في مجلس المديرين، ونجح، في خطوة كانت مؤشرًا مبكرًا على وعي سياسي بأبعاد التبعية، وضرورة الحضور لا التمثيل الرمزي.

لكن حتى هذا لم يرَه كافيًا. عاد وترك المناصب الرسمية، لا ليعتزل، بل ليبدأ مشروعه بصفته رجلًا حرًّا . فصار كما وصف نفسه: "بيزنوقراطي"، نصفه بيروقراطي ونصفه رجل أعمال، يُتقن لغة الدولة كما يُجيد حسابات التاجر. وهكذا، أسّس في عام 1985 شركة التصنيع الوطنية، أول شركة مساهمة سعودية تقوم على فكرة بناء القدرة الإنتاجية، لا مجرد الاستيراد أو إعادة التوزيع.

رأى في التصنيع مدرسةً وأسلوب حياة، لا مهنة. طريقة تفكير، لا أداة تقنية. كتب في مقاله "النقل التقني للمنطقة العربية بعد حرب الخليج" أن التقنية تُتعلّم لا تُشترى، وأن التصنيع يبدأ من العقول لا الآلات. تمامًا كما قال هاميلتون من قبله: أن المصنع مدرسة، وأنه لا حداثة بلا إنتاج.

ولم ينتظر أوسمة ولا ألقابًا، بل انسحب بصمت، وترك أثرًا لا يُمحى كالرجل الذي سبقه بقرنين، وكلاهما سأل: كيف تُبنى أمة لا تُنتج؟ وكان الجواب واحدًا: بالتفكير لا بالتقليد، وبالتصنيع لا بالاستهلاك.

الصناعة أفكار، لكن التصنيع فكر!

قد يستغرب القارئ تكرار كلمة "التصنيع" بدلًا من "الصناعة"، ويظنه مجرّد تذاكي لغوي أو خروج عن المألوف. لكنه في الحقيقة مفتاح لفهم مشروعين متباعدين في الجغرافيا، متقاربين في الرؤية: مشروع ألكسندر هاميلتون في أمريكا الناشئة، ومشروع محسون جلال في صحراء الجزيرة.

تقرير هاميلتون الشهير لم يحمل عنوانًا عامًا عن "الصناعة" (Industry)، بل جاء صريحًا: Report on Manufacturing - أي "تقرير عن التصنيع". ومحسون جلال، حين كتب دستوره الصناعي في الثمانينات، لم يسمّه "خيار الصناعة"، بل قالها بوضوح: "خيار التصنيع". ثم مضى وأسس "شركة التصنيع الوطنية"، لا "شركة الصناعة العامة".

هذه ليست صدفًا لفظية، بل إشارات إلى فرق حضاري وفكري جوهري. فـ"الصناعة" في أبسط صورها يمكن استيرادها: نشتري المعدات، نُغري المستثمرين، نبني مصانع، ونبدأ الإنتاج. وقد نحصل على قطاع صناعي مزدهر يُدرّ دخلًا وفيرًا -كصناعة النفط- لكنه لا يغير مكاننا في هرم الاقتصاد العالمي.

أما "التصنيع"، كما فهمه هاميلتون وجلال، فهو بناءٌ من الداخل لا يُشترى من الخارج. يبدأ بالتعليم، ويحتاج إلى مؤسسات تمويلية ذكية، ويثمر في نهاية المطاف ثقافة إنتاجية جديدة، تجعلنا نحسن استخدام التقنية، لا مجرد استهلاكها أو استعراضها.

ولهذا لم يتحدث هاميلتون عن المصانع فقط، بل عن "تنشيط العقل البشري" و"توسيع ميادين المبادرة"، لأن التصنيع عنده لم يكن تقليدًا لأوروبا، بل محاولة لتجاوزها. ومثله محسون جلال، حين كتب في مقاله عن "النقل التقني للمنطقة العربية بعد حرب الخليج" أن التصنيع مرادف لـ"التقنية المنتجة"، وهي عنده ليست أداة نشتريها، بل طريقة تفكير نكتسبها. وهذا ما أكده الأستاذ حامد موصلي في مقاله "وهم "نقل التكنولوجيا”"، حين قال إن التقنية المنتجة تُبنى بالتعليم والممارسة، وتُصقل بالزمن لأنها شرط من شروط الاستمرارية الحضارية، لا ترفًا استهلاكيًا ولا تبعية تقنية.

نختار الفكر أم الأفكار؟

الاختيار بين أفكار الصناعة، وفكر التصنيع، ليس تلاعب بالألفاظ، بل مفترق طرق يحدّد ملامح الدولة التي نطمح لبنائها، وطبيعة مشروعنا الوطني.

فحين نُعامل الصناعة كمجرد أداة لتنويع مصادر الدخل، أو رفع المؤشرات، فستكون مجرد واحدة من أدوات كثيرة، وقد نُفضل قطاعًا آخر أكثر "جدوى" من حيث العائد. أما إن اخترنا فكر التصنيع، فالمعادلة تنقلب تمامًا. لا يعود الهدف أن نزيد الناتج، بل أن نعيد تعريف علاقتنا بالعمل، والمعرفة، والإنتاج، والاعتماد على الذات. يصبح التصنيع ليس مجرد قطاع يُدرسه الاقتصادي، بل مسارًا يبنيه المجتمع، وأولوية تُنظّم حولها السياسات، لا أن تُقارن بغيرها.

ليست مصادفة أن كل دولة متقدمة مرت من بوابة الصناعة، حتى صار يُشار إليها أحيانًا بوصفها "دولة صناعية"، وأحيانًا أخرى "دولة متقدمة" وكأن اللفظين مترادفان. بل المفارقة أن من يعيب على غيره تبني السياسات الصناعية، هو أول من يلجأ إليها متى ما لاحت مصلحة وطنية. فقانون "خفض التضخم" الأميركي الذي خصص مئات المليارات للصناعة، لم يُقدَّم بوصفه خطة اقتصادية، بل باعتباره مسألة "أمن قومي". غضب الأوروبيون؟ لا بأس، فالسيادة أولى. أما إذا فعلها غيرهم، فالمصطلحات جاهزة: "تشويه الأسواق"، و"إرباك المستثمرين"، و"خرق قواعد التجارة".

عندها يظهر الفارق الحقيقي: هل نمارس التصنيع كاستجابة لمؤشرات الاقتصاد؟ أم كمشروع للسيادة والمعنى؟ وهل نملك الشجاعة لنسأل أصل السؤال: ما شكل المستقبل الذي نريد أن نصنعه؟ ويصبح "التصنيع" أكثر من كونه سياسة اقتصادية أو قطاعًا واعدًا، بل طريقًا لبناء حضارة، كما لخّص ذلك المفكر علي عزت بيجوفيتش بقوله:

"الحضارة هي فن العمل والسيطرة على الطبيعة، وصناعة الأشياء صناعة دقيقة، والتغيير المستمر للعالم من حوله عبر العقل والعلم."

خاتمة:

في النهاية، لم يكن كلٌ من هاميلتون وجلال يطرح خطة منسجمة من الألف إلى الياء، بل كانا يقدّمان نقطة انطلاق فكرية: أن التصنيع ليس قرارًا اقتصاديًا فحسب، بل خيارًا حضاريًا، يشكّل القاعدة التي يُبنى عليها مستقبل الأمة. ما جمعهما لم يكن الزمان ولا السياق، بل الإيمان بأن القدرة الإنتاجية هي العملة الحقيقية للاستقلال، وأن بناء أمة لا يبدأ من الميزانيات، بل من المؤسسات والأفكار والممارسة. حين ننظر إلى السياسات الصناعية اليوم، بتمويلها، وخططها، وتحفيزاتها، فالسؤال ليس إن كانت "مناسبة"، بل إن كانت تستند إلى فكر كهذا، وأن المسألة ليست: "كيف نصنّع؟" بل: "ما الدولة التي نريد أن نكونها إذا صنعنا؟"

لا يفوتني أن أتوجه بشكر خاص لأسرة الدكتور محسون جلال، رحمه الله، على ما أبدوه من كرم النفس، وسعة الصدر، وتفانٍ في التعاون والإجابة على كل تساؤل خطر لي، صغيرًا كان أو كبيرًا. ولم يكن ذلك غريبًا على أسرةٍ أنجبت مفكرًا من هذا الطراز.

هذا المقال يقدّم خلاصة مبسطة لورقة أكاديمية أوسع أعمل عليها حاليًا، تُعنى بقراءة نصوص محسون جلال في سياقها التاريخي والاجتماعي، وتتبع تطوّر فكره حول التصنيع والسيادة الاقتصادية. وتُقارن الورقة هذا الفكر -في عمقه وأدواته- بما طرحه ألكسندر هاميلتون في أمريكا الناشئة، لا بهدف المطابقة، بل لاستكشاف ما يجمع بين رجلين شغلهما السؤال ذاته: كيف تُبنى أمة لا تُنتج؟

ليس أن الفكر غائب عن السياسات، بل إنه حاضر، لكن لعل الجمهور مهتم بطبيعة الحال بالمخرجات لا المنطلقات لا يلتقطه.